���a�S�X�N�x�������Z�@���w�I���w�͌���

����

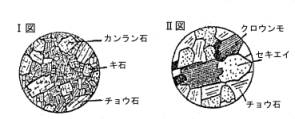

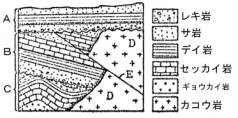

���@�E�̐}�́C�ΐ���̑g�D�i����j�����������̂ł���B���̐}�����Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

���@�E�̐}�́C�ΐ���̑g�D�i����j�����������̂ł���B���̐}�����Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

�i�A�j �T�}�̊�́C�嗱�̌����̊Ԃ��ח��̌����������߂Ă���B���̂悤�ȑg�D�����Ƃ������B���̖��̂������B

�i�C�j �U�}�̂悤�Ȏv�́A�ǂ̂悤�ȏ����̂��Ƃłł����ƍl�����邩�B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�n���ŗ�p���������}�O�}���A�}�ɒn�\�ɕ��o���Ăł����B

�Q�@�n���ŋ������͂��āA�z�����Č��������B

�R�@�n���Ŕ��������}�O�}���A�����ɒn�\�ɕ��o���Ăł����B

�S�@�n���̐[���Ƃ���ŁA�}�O�}����������p���Ăł����B

�i�E�j �U�}�Ɏ�����Ă���O�̑���z�����A�����ɑg�ݍ��킳���Ăł��Ă���ΎR��͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����邩�H�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�����E������ �Q�@�Z�������N��

�R�@�Q���u�� �S�@�n�����C��

��j�@�ΎR������y�̂����ςȂǂōr��n���ł���ƁA�A���̌Q���i�W�c�j�Ɉڂ�ς�肪�݂��A�����N���������Ĉ��肵���Q���ƂȂ�B���{�ł͌��݁A���̂悤�ȌQ���͍��R�⎩�R�ی�n�悾���ɂ݂���B��������Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

�i�A�j �_�ސ쌧�̕��암���n�ɂ́A���肵���Q���͂قƂ�ǂ݂��Ȃ����A�C�ݐ��ɋ߂����암���n�̂���n����N�����̂܂܂ɂ��Ă������ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȉ��肵���Q���ɂȂ邩�B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�V�C�E�J�V �Q�@�u�i�E�~�Y�i��

�R�@�V�_ �S�@�V���r�\�E�g�h�}�c

�i�C�j ���̌Q���̂����A����Ɉڂ�ς���đ��̈��肵���Q���ɂȂ�ƍl��������̂͂ǂꂩ�B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�u�i�E�~�Y�i�� �Q�@�V�C�E�J�V

�R�@�X�X�L �S�@�V���r�\�E�g�h�}�c

�i�E�j ���̕��̂����A���肵�Ă���X�тɂ��Đ������Ă�����̂͂ǂꂩ�B�P�`�T�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�������ъԂ��悭�Ƃ���̂ŁA�n�\�ʂɂ͓��Ȃ��Ɉ�A���������݂���B

�Q�@�����̐��Y�ʂ����Ȃ��̂ŁA����Ɉˑ����铮���͏��^�̂��̂������B

�R�@���{�̏ꍇ�A���肵���X�т́A��Ύ������ł���B

�S�@���͗t�̑w�ɂ�肳�������A�n�\�ʂɂ͓������Ɉ�A����������B

�T�@����n��̈��肵���X�т́A���x�ɊW�Ȃ�������ނ̐A���ł���B

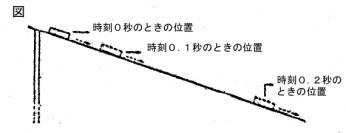

��O�@�E�̐}�̂悤�ɁA�Ζʏ�ɕ��̂��̂��A�͂��ߎ�ł������Ă����A�Â��Ɏ���͂Ȃ����ׂ点���B����͂Ȃ������̎������O�b�Ƃ��A���̎��̕��̂̐�[�̈ʒu���O�����Ƃ��āA�O.�P�b���Ƃɕ��̂̐�[���ʉ߂����ʒu�̐�[����̋����𑪒肵���牺�̕\�̂悤�ɂȂ����B���̂ƎΖʂƂ̊Ԃɂ͖��C���Ȃ����̂Ƃ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�ɓ�����B

��O�@�E�̐}�̂悤�ɁA�Ζʏ�ɕ��̂��̂��A�͂��ߎ�ł������Ă����A�Â��Ɏ���͂Ȃ����ׂ点���B����͂Ȃ������̎������O�b�Ƃ��A���̎��̕��̂̐�[�̈ʒu���O�����Ƃ��āA�O.�P�b���Ƃɕ��̂̐�[���ʉ߂����ʒu�̐�[����̋����𑪒肵���牺�̕\�̂悤�ɂȂ����B���̂ƎΖʂƂ̊Ԃɂ͖��C���Ȃ����̂Ƃ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�ɓ�����B

|

����(�b) |

0 |

0.1 |

0.2 |

0.3 |

0.4 |

0.5 |

0.6 |

0.7 |

|

����(cm) |

0 |

1.5 |

6.0 |

13.5 |

24.0 |

37.5 |

54.0 |

73.5 |

�@

�@�i�A�j �����O.�S�b�Ǝ����O.�T�b�Ƃ̊Ԃ̕��ς̑����͉�����/�b���B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�U�V.�T����/�b �Q�@�P�R�T����/�b

�R�@�P�T�O����/�b �S�@�P�U�T����/�b

�i�C�j ���̂̉����x�͉�����/�b�Q���B

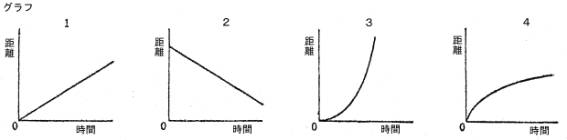

�i���j ���̕��̂̈ړ������Ǝ��Ԃ̊W��\���O���t�͂ǂ̂悤�ɂȂ邩�B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

��l�@���̎����̌��ʂ����Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢������B

�k�����l�@�r�[�J�[�ɐ��_���o���E���̐��n�t���Q�O����3�Ƃ�A���������_���P����3�����Ă悭�����܂��A�����d���ɂȂ����Y�f�_�i���̊Ԃ����ɕۂ��A�t�ɂЂ���[���͕ς��Ȃ��悤�ɂ���j�����āA�d���̋����𑪒肵���B����ɁA���������_���P�����R�������悭�����܂��A�d���̋����𑪒肵���B���̌��ʁA

�@�@�@�d���̋����́A�������Ȃ�A�T����3�������Ƃ��͂قƂ�ǂO�ƂȂ����B

�@�A�@����ɁA�P����3�������Ă�������A�d���̋����͂���傫���Ȃ����B

(�A) �@�͂��߂ɁA���������_���P����3�������Ƃ��A�n�t���ɑ��������̃C�I���͉����B�P�`�T�����I�сC�ԍ��������B

�@�@�P�@�a��2+ �Ƃr�n42�] �Q�@�a��2+ �Ƃg+

�R�@�a��2+ �Ƃn�g�] �S�@�g+�@�Ƃr�n42�]�@

�T�@�g+�@�Ƃn�g�]

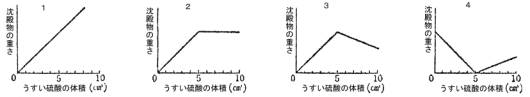

(�C) ���������_�������Ă����Ƃ��A���������_�̑̐ςƗn�t���ɂł��钾�a���̏d���Ƃ̊W���O���t�Ŏ����ƁA�ǂ̂悤�ɕ\�킹��B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

(�E) ���������_�����傤�ǂT�����R�������Ƃ��A�d���̋������قƂ�ǂO�ɂȂ����̂́A�ǂ̂悤�ɐ���������悢���B�ł����Ă͂܂���̂��P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�n�t�̒��ɂ́A�z�C�I���i���C�I���j�A�B�C�I���i���C�I���j�Ƃ����邪�d�q���Ȃ��B

�@�Q�@�n�t�̒��ɂ́A�z�C�I���ƉB�C�I�����������ɂȂ��Ă���B

�@�R�@�n�t�̒��ɂ́A�A�C�I���͂��邪�B�C�I�����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@�S�@�n�t�̒��ɂ́A�B�C�I���ƉA�C�I�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă���B

��܁@�E�̐}�́A����ꏊ�̊��n�w�̏d�Ȃ�������������̂ła�w����̓A�����i�C�g�̉��A�b�w����̓T�����E�`���E�̉����Y�o����B�܂��a�w����тb�w���J�R�E��ɐڐG���Ă���Ƃ���́A�M�ɂ���ĕω����Ă����B�d�̐��͒f�w�������Ă���B��������Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

�i�A�j �a�w���̃f�C��w�ƃZ�b�J�C��w�Ƃ̏d�Ȃ�������Ƃ������B���̖��̂������B

�i�C�j �a�w����тb�w�̂����ς�������͂����B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@��J���u���A���� �Q�@���� �R�@������ �S�@�V����

�i�E�j �}�̒n�w���Ղ�f�w�́A�ǂ̂悤�ȏ��łł������B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@�c�@���@�b�@���@�a�@���@�d�@���@�`

�Q�@�c�@���@�d�@���@�b�@���@�a�@���@�`

�R�@�b�@���@�a�@���@�d�@���@�c�@���@�`

�S�@�b�@���@�a�@���@�d�@���@�c�@���@�`

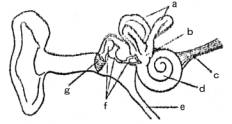

��Z�@�}�́A�q�g�̎��̍\����͎����������̂ł���B��������Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

��Z�@�}�́A�q�g�̎��̍\����͎����������̂ł���B��������Ƃɂ��āA���́i�A�j�`�i�E�j�̖₢�ɓ�����B

�i�A�j �}�̂��͌ۖ��ɕt�����Ă���O�̏����ȍ��i�������j�ł���B���̂͂��炫�ɂ��Ă̐����������͂ǂꂩ�B�P�`�S�����I�сC�ԍ��������B

�P�@���̐U�������傫�����ē����֓`����B

�Q�@���S�̂̌`���x�����Ă���B

�R�@�����Ƃ邵���݂Ƃ��Ă͉��̖�ڂ����Ă��Ȃ��މ������튯�B

�S�@���̍��̂͂��炫�ňʒu�̊��o��m��B

�i�C�j �@�@�����@�ȉ��s���@����

�@�@�@

�y���a�S�X�N�Q���Q�W���t�@�_�ސ�V�����z